近期接连遇到多个种植户反映同类问题:“基地蔬菜长势突然衰退,叶片萎蔫发黄,土壤硬化严重,浇水后情况反而恶化。”经检测,这些90%以上是由于土壤板结导致,而持续大水灌溉更是加剧了问题的严重性。

许多种植户误将“叶片萎蔫”简单归因于缺水,未能意识到板结土壤的根本矛盾在于物理结构恶化。

土壤板结成因:

不只是“缺肥”或“干旱”

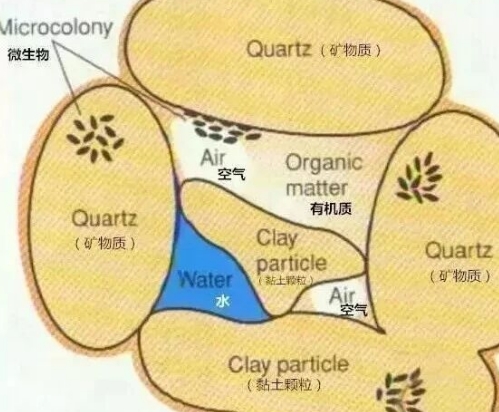

土壤板结本质上是土壤团粒结构遭到破坏,造成孔隙减少、通透性降低的物理性退化。在大规模种植中,其主要成因包括:

1.长期单一灌溉:大量使用漫灌方式,水压冲击使细土粒堵塞孔隙

2.有机质匮乏:连续种植消耗有机质,土壤团聚体形成不足

3.机械碾压:大型农机具反复压实土壤

4.化学肥料滥用:过量使用酸性或生理酸性肥料,导致土壤胶体分散

灌溉的恶性循环:

为什么“越浇越糟”?

当土壤出现板结时,继续大水灌溉将引发两个严重问题:

1.缺氧环境形成:板结层阻碍氧气交换,根系进行无氧呼吸产生乙醇、乳酸等有害物质,导致根系中毒坏死

2.次生盐渍化:灌溉水仅停留在表层蒸发,将肥料盐分带到地表积聚,形成白色结壳,进一步抑制根系生长

数据显示,土壤容重从1.2g/cm³升高至1.5g/cm³时,根系穿透阻力增加300%以上,作物吸收肥水能力下降40%-60%。

系统化解决方案:

三步修复法

1

第一步:

停止灌溉,科学晾墒

发现板结立即停止灌溉。开挖深沟排水,疏松行间土壤加速水分蒸发。待耕作层土壤含水量降至60-65%(手握成团,落地即散)时进行下一步操作。

2

第二步:

机械松耕,保护根系

使用圆盘耙或旋耕机进行浅耕(深度5-8cm),破除板结层。近作物根系区采用深松犁进行间隔深松(深度25-30cm),避免伤根。大棚内推荐使用微耕机配合齿深松器。

3

第三步:

结构性改良,长效防控

1.有机质补充:每亩施入腐熟秸秆800-1000公斤或有机肥2-3吨

2.土壤结构调整:使用腐殖酸、聚丙烯酰胺等改良剂(建议用量:腐殖酸颗粒剂50-80kg/亩)

3.生物改良:接种蚯蚓(3000-5000条/亩)或施用护地龙颗粒菌肥

4.耕作制度优化:推广稻菜轮作、绿肥间作(如紫云英、毛叶苕子)等模式

预防优先:建立科学管理制度

1.灌溉方式升级:

推广滴灌、渗灌等精准灌溉系统,将灌溉定额控制在需水量的80%-90%

2.施肥策略优化:

推行测土配方施肥,减少铵态氮肥使用,增施硅钙钾镁等中微量元素肥料

3.机械化作业规范:

避免土壤过湿时作业,采用履带式机械降低碾压强度

4.监测预警:

定期检测土壤容重、孔隙度等物理指标,建立土壤健康档案

实践证明,采用系统改良方案的种植基地,可在3-4周内显著改善土壤结构,作物恢复正常生长,产量恢复率达85%以上。建议种植户建立土壤健康动态监测体系,实现从“被动治理”到“主动防控”的转变,确保农业生产的可持续发展。