在农业生产中,一句“土地有没有劲”道出了土壤肥力的核心要义。这句民间俗语所指的“劲”,实则是土壤持续供应作物生长所需养分、水分和空气的综合能力。正如“肥地三年不瘦,瘦地三年不肥”的谚语所言,土壤肥力并非一朝一夕形成,而是一个长期演变的生态过程。它既包含土壤中有机成分的自然积累,也涉及水分、养分、通气性和温度等多要素的协同作用,是支撑农业可持续发展的根本所在。

一、土壤肥力:多维度的生态系统功能

土壤肥力的本质是一个复杂的生态系统服务功能。从科学角度看,它由四大核心要素构成:

1.有机质积累:作为土壤肥力的“基石”,有机质来源于动植物残体、粪肥等有机物料。在自然条件下,这些有机物需经历1-100年的漫长转化,通过微生物的分解与合成,逐步形成腐殖质。这一过程不仅为作物提供长效养分,更能改善土壤结构。

2.微生物活性:土壤微生物是有机质转化的“幕后推手”。细菌、真菌、放线菌等微生物群落的数量与活性,直接决定了有机物料分解速度与腐殖质形成效率。微生物还参与氮素固定、磷钾活化等关键过程,被称为土壤肥力的“催化剂”。

3.养分供应能力:土壤中氮、磷、钾等大量元素,以及铁、锌、锰等微量元素的储备与释放,是作物生长的物质基础。但不同养分间存在“协同-拮抗”效应,例如磷肥过量会抑制氮素吸收,影响整体养分利用率。

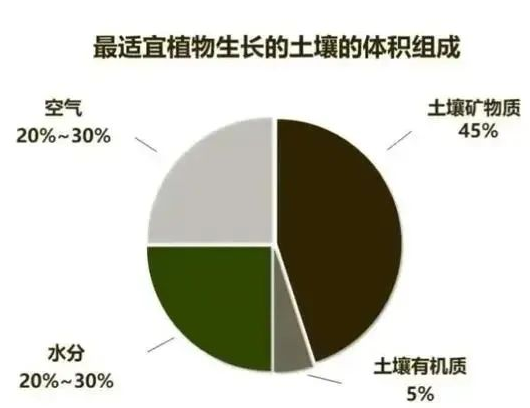

4.物理结构与环境调控:土壤的疏松程度(通气性)、保水保肥能力、温度调节功能,共同构成作物根系生长的物理环境。板结的土壤会阻碍根系呼吸,而适宜的孔隙度则能平衡水分与空气供给。

二、传统施肥困境:化肥依赖与土壤退化的双重挑战

现代农业生产中,化肥的过量使用正逐渐暴露出弊端。以氮、磷、钾三大元素肥为例,其实际利用率普遍偏低:磷肥仅10-15%、钾肥40-45%、氮肥30-35%。这不仅造成资源浪费,更引发土壤板结、酸化等问题。肥料间的拮抗作用进一步加剧了养分失衡——当磷肥施用量过大时,会与土壤中的铁、铝等元素结合,形成难溶性化合物,导致氮素吸收受阻,同时破坏土壤团粒结构,降低保水保肥能力。

三、科学培肥策略:激活土壤生命力的三大路径

1.构建“有机+生物”协同体系

恢复土壤肥力的核心在于重建良性生态循环。通过增施腐熟农家肥、绿肥还田等方式补充有机质,同时配合高活性微生物菌剂(如20亿/g活菌含量的优质菌剂),加速有机物分解转化。微生物菌剂不仅能促进腐殖质形成,还能分泌胞外多糖等物质,改善土壤团聚体结构,增强保水保肥性能。

2.优化肥料运筹管理

推行“测土配方施肥”,根据土壤养分检测结果精准调控氮、磷、钾比例。采用“缓控释+分次施用”策略,减少氮肥挥发与磷钾淋失;避免拮抗作用明显的肥料混用,例如磷肥与锌肥需间隔施用。通过基肥深施、追肥侧施等技术,提高养分与根系的接触效率。

3.实施土壤修复与养护

针对板结、酸化等退化土壤,可采用深耕深松打破犁底层,配合施用石灰、生物炭等调理剂改善酸碱度。推广轮作、间作等种植模式,避免单一作物连作导致的土壤养分耗竭与病虫害累积,实现用地与养地结合。

土壤肥力的提升是一场“持久战”,需要尊重自然规律,以系统性思维推进综合管理。从有机质积累到微生物激活,从精准施肥到土壤修复,每一个环节都是构建健康土壤生态系统的关键。唯有让土壤“有劲”,才能真正实现农业生产的提质增效与绿色可持续发展。