土壤质地

植物生长的温床

土壤质地是土壤的基本属性,它由砂粒、粉粒和黏粒的比例决定,主要分为砂土、黏土和壤土三大类,不同质地的土壤如同为植物打造了不同的“温床”。

砂土颗粒较大,孔隙多且大,通气性和透水性极佳,就像给植物根系安装了无数个“小窗户”和“排水管道”。在砂土中,氧气能够快速进入,满足根系呼吸需求;多余的水分也能迅速排出,不易造成积水烂根。然而,它的保水保肥能力差,养分容易随水流失,就像一个“漏斗”,很难留住植物生长所需的营养。西瓜、花生等根系发达、耐旱性强的作物,却能在砂土中一展所长,充分利用其通气透水的优势,结出香甜可口的果实。

黏土质地黏重,颗粒细小,孔隙小而多,保水保肥能力超强,如同一个“大水库”和“营养库”,能将水分和养分紧紧锁住。但它的通气性和透水性差,湿时黏,干时硬,植物根系在其中生长如同陷入“泥潭”,难以伸展。水稻等水生作物对水分需求大,黏土的特性恰好满足其生长要求,为水稻生长提供稳定的水分和养分环境。

壤土则集合了砂土和黏土的优点,兼具良好的通气性、透水性和保水保肥能力,是最适宜植物生长的土壤类型。它的颗粒大小适中,团粒结构良好,能为植物根系营造一个舒适、稳定的生长空间,就像一张“柔软又温暖的床垫”。大部分农作物和花卉都偏爱壤土,在壤土中,它们能够茁壮成长,绽放最美的姿态。

土壤肥力

植物生长的能量源

土壤肥力是土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气和热量的能力,是土壤的核心“竞争力”,也是植物生长的“能量源”。

丰富的有机质是土壤肥力的重要体现。它来源于动植物残体、微生物体及其分解和合成的物质。在土壤中,有机质就像一个“营养加工厂”,不断分解转化,释放出氮、磷、钾等大量元素以及铁、锌、锰等微量元素,为植物生长提供全面的营养。同时,它还能改善土壤结构,增加土壤的保水保肥能力,促进土壤微生物的活动。腐殖质是土壤有机质的主要组成部分,它能与土壤中的矿物质结合,形成稳定的团聚体,让土壤变得疏松肥沃。

除了有机质,土壤中各种矿物质养分的含量和比例也至关重要。不同植物对养分的需求各不相同,例如,叶菜类蔬菜需氮量较大,充足的氮元素能让叶片鲜嫩翠绿;而根茎类作物则更需要磷、钾元素,以促进根茎的膨大。当土壤中养分失衡时,植物就会出现各种“病症”,如缺氮时叶片发黄、生长缓慢;缺磷时植株矮小、根系发育不良;缺钾时叶片边缘焦枯、易倒伏。

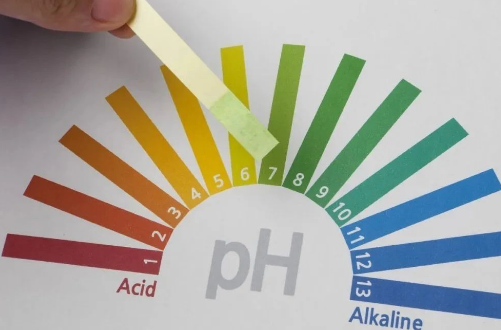

土壤酸碱度

植物生长的调节器

土壤酸碱度(pH值)是影响植物生长的重要因素,它如同一个“调节器”,影响着土壤中养分的有效性、微生物的活动以及植物根系的生长。

大多数植物适宜在中性至微酸性(pH值6.5-7.5)的土壤中生长。在这个pH值范围内,土壤中各种养分的有效性最高,能够被植物充分吸收利用。例如,铁、锰、锌等微量元素在酸性土壤中有效性较高,而钙、镁等元素在中性至微碱性土壤中更易被植物吸收。当土壤过酸或过碱时,会导致某些养分形成难溶性化合物,无法被植物根系吸收,从而引发植物缺素症。

此外,土壤酸碱度还会影响土壤微生物的活性。细菌和放线菌适宜在中性至微碱性土壤中生长繁殖,它们在土壤养分转化和有机物分解过程中发挥着重要作用;而真菌则更适应酸性土壤环境。当土壤酸碱度发生变化时,微生物群落结构也会随之改变,进而影响土壤的生态功能和肥力状况。像蓝莓等喜酸性植物,在酸性土壤(pH值4.0-5.5)中,能够与适宜的微生物共生,更好地吸收养分,结出饱满多汁的果实;而仙人掌等植物则能在偏碱性的土壤中顽强生长。

相互影响

种植活动对土壤的“反作用”

种植活动并非只是单方面从土壤中获取资源,它也会对土壤产生重要的“反作用”。合理的种植制度,如轮作、间作、套种等,能够有效改善土壤结构,提高土壤肥力。例如,豆科植物与禾本科植物轮作,豆科植物的根瘤菌具有固氮作用,能将空气中的氮气转化为植物可吸收的氮素,增加土壤中的氮含量,为后续禾本科作物生长提供充足的养分;同时,不同作物根系在土壤中的分布深度和范围不同,能够疏松不同层次的土壤,改善土壤通气性和透水性。

然而,不合理的种植方式则会对土壤造成严重破坏。长期连作同一种作物,会导致土壤中某些养分过度消耗,病虫害大量滋生;过度依赖化肥、农药,会破坏土壤微生物群落,造成土壤板结、酸化、盐渍化等问题。在一些蔬菜大棚种植区,由于常年种植同一种蔬菜,且大量施用化肥,土壤盐渍化现象日益严重,土壤肥力下降,农作物产量和品质受到明显影响。

土壤与种植之间的关系是复杂而紧密的。了解土壤的特性,遵循其规律进行种植活动,实现土壤与种植的良性互动,才能让土地持续肥沃,让植物茁壮成长,让农业生产实现可持续发展。